Buru-buru saya keluar dari gerbang sekolah, ingin lekas bersantai sambil minum kopi. Rencana awal mau beli koran dulu tapi kedainya tutup, jadilah ngopi tanpa baca koran. Jam delapan keadaan jalan masih lengang, kira-kira nanti masuk jam sembilanan Jl. A. Yani macet, ini hari sabtu, selalu seperti itu, jadi pertimbangan letak warung kopi harus tepat, beberapa warung favorit tidak masuk dalam pilihan karena lokasinya jika hari sabtu adalah tidak tepat. Pertimbangannya adalah seminimal mungkin terlibat kemacetan pas pulang.

Hal demikian saya ungkapkan juga dimimbar warung kopi yang dihadiri dua orang supir angkot, seorang penarik becak motor, seorang sales, tiga orang pelajar yang sedang bolos dan seorang yang tidak jelas. Si pemilik warung dan tiga pelajar blo'on hanya tertawa, tapi salah seorang sopir angkot melempar isu politis untuk menanggapinya "ini republik merdeka tapi tidak memberi banyak kesempatan pada warganya, semua orang turun kejalan mencari rejeki tapi masih juga berhadapan dengan sarana transportasi yang tidak layak" mirip dengan tokoh-tokoh politik di acara ILC.

Meja di warung ini berbentuk "L", tidak seperti kebanyakan warung yang saya temui yang selalu ada pembatas etalase antara pengunjung dengan penjual, disini etalase yang berisi sajian masakan berada disamping sebelah utara, dan rupanya dapurnya bertempat di belakang. Saya duduk paling ujung sebelah selatan dan masih dapat mengawasi gerik-tingkah pengunjung yang ada.

Oleh isu dari bapak sopir tersebut pemilik warung juga melempar pandangannya "lha wong sing merdeka kae negarane dudu rakyate" dengan aksen Blitar yang maksudnya 'yang merdeka itu negaranya bukan rakyatnya' pandangan sederhana tapi briliant, tidak semua orang menyadari hal ini. Jadi tambah provokatif ketika bapak penarik becak motor berkomentar "sing merdeka rajane, wong cilik uripe yo mek ngene-ngene iki" yang ini aksen jalanan Malang tanpa bahasa "wali'an" maksudnya 'yang merdeka rajanya, orang kecil hidupnya ya cuman begini-begini saja". Tiga bocah blo'on yang tadi hanya mendengar dengan tertawa kini bertingkah, salah satunya berseloroh "merdeka mek omong thok" maksudnya 'merdeka hanya kata' kurang lebih demikian maksudnya.

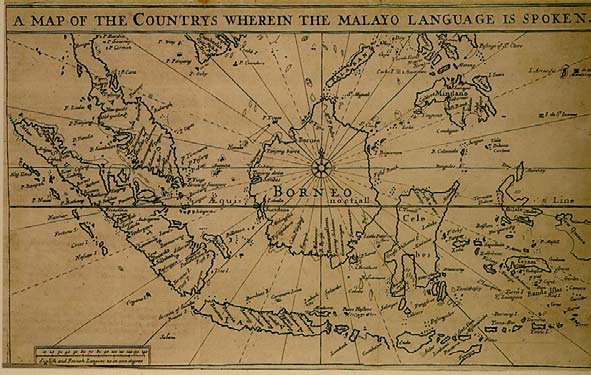

Sejenak saya mendapati kembali 'kemelut' dalam pikiran, sejarah politik tanah nusantara. Ada yang bilang bahwa para raja awalnya adalah petani, lalu memiliki kekuasaan karena berbagai hal dan terutama sekali adalah wilayah, berikutnya adalah kepemilikan alat produksi tapi kepemilikan tanah adalah yang utama dengan kekuasaan atas lahan garapan orang bisa menang atas yang lain. Di jaman kolonial pernah ada kebijakan yang kita kenal dengan istilah politik etis, merupakan kritik terhadap sistem tanam paksa, politik etis ini terangkum dalam trias Van Deventer: (1) Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian, (2) Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, (3) Edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan.

Meskipun begitu masih terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya, irigrasi yang kemudian diketahui hanya untuk keuntungan lahan-lahan swasta Belanda, migrasi yang ternyata hanyalah sekedar memindah lokasi tanam paksa tersebut, dan edukasi dengan pembangunan gedung-gedung sekolah yang seharusnya ditujukan kepada semua kalangan ternyata hanya dapat dinikmati secara eksklusif, hanya untuk pribumi yang beruntung memiliki harta berlebih dan kalangan bangsawannya. Rakyat jelata, tentu ditelantarkan.

Jaman Jepang sepertinya lebih menyengsarakan lagi hingga muncul harapan lewat momentum proklamasi 17 Agustus 1945, harapan bagi bangsa yang yang sudah terlalu lama diinjak-injak kemanusiaannya untuk kembali membangun harkat dan martabat kemanusiaan dan kebangsaannya, tentu harapan untuk dapat berdiri sejajar dengan manusia-manusia lain; bangsa-bangsa lain di dunia.

Tapi apalah daya, borjuasi masih kuat dan bergelimang kemudahan di negeri ini, konsekuensinya tentu kembali mengorbankan harapan rakyat jelata yang oleh Soekarno disebut "rakyat mashaen" ini. Masuk jaman ORBA keadaan malah memburuk dengan penafsiran tunggal terhadap pancasila dibawah kekuasaan regim hegemonik, bahkan lebih mirip kerajaan daripada negara kesatuan.

Sebagaimana pandangan si pemilik warung, yang merdeka adalah negaranya bukan rakyatnya, tentunya pengertian negara dan rakyat harus dipisahkan disini meskipun rakyat adalah unsur dari terbentuknya negara. Tapi dengan kenyataan yang memberi kesan mengarah pada suatu negara kelas, maka wajar saja orang mulai memisahkan antara negara dan rakyat.

Bapak penarik becak motor menyambung obrolan "jaman kerajaan karo jaman kemerdekaan podo ae, ucul tekan rojo Jowo dijajah rojo londo, terus Jepang, saiki yo podho ae, rojone akeh yo wong Jowo, Cino, londo kabeh podo teko njajah" artinya "jaman kerajaan sama jaman kemerdekaan sama saja, lepas dari raja Jawa dijajah raja Belanda, terus Jepang, sekarang ya sama saja, rajanya banyak ya orang Jawa, Cina dan Belanda semua datang menjajah" lalu obrolan saya tutup dengan membayar segelas kopi dan pamit pulang. Memacu motor matic dengan merdeka menuju rumah, untunglah orang-orang itu tidak tahu kalau saya masih ada garis keturunan dari kerajaan Madura.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar